民俗学研究の原点といわれている民俗学の発展には欠かせない存在の雑誌

価格・ISBN等

■電子書籍■

各配本回 本体価格 88,000円 +税(第5回配以降は予価)

■第1回配本 収録巻数:1913年3月号~1914年2月号 ISBN978-4-86759-723-1

■第2回配本 収録巻数:1914年3月号~1915年2月号 ISBN978-4-86759-724-8

■第3回配本 収録巻数:1915年3月号~1916年3月号 ISBN978-4-86759-725-5 新刊

■第4回配本 収録巻数:1916年4月号~1917年3月号 ISBN978-4-86759-726-2 新刊

■第5回配本 収録巻数:1931年3月号~1932年11月号 ISBN978-4-86759-727-9 ※刊行予定2026年

■第6回配本 収録巻数:1933年1月号~1934年4月号 ISBN978-4-86759-728-6 ※刊行予定2026年

※3アクセスまで同価格

各配本回 本体価格 88,000円 +税(第5回配以降は予価)

■第1回配本 収録巻数:1913年3月号~1914年2月号 ISBN978-4-86759-723-1

■第2回配本 収録巻数:1914年3月号~1915年2月号 ISBN978-4-86759-724-8

■第3回配本 収録巻数:1915年3月号~1916年3月号 ISBN978-4-86759-725-5 新刊

■第4回配本 収録巻数:1916年4月号~1917年3月号 ISBN978-4-86759-726-2 新刊

■第5回配本 収録巻数:1931年3月号~1932年11月号 ISBN978-4-86759-727-9 ※刊行予定2026年

■第6回配本 収録巻数:1933年1月号~1934年4月号 ISBN978-4-86759-728-6 ※刊行予定2026年

※3アクセスまで同価格

書籍詳細

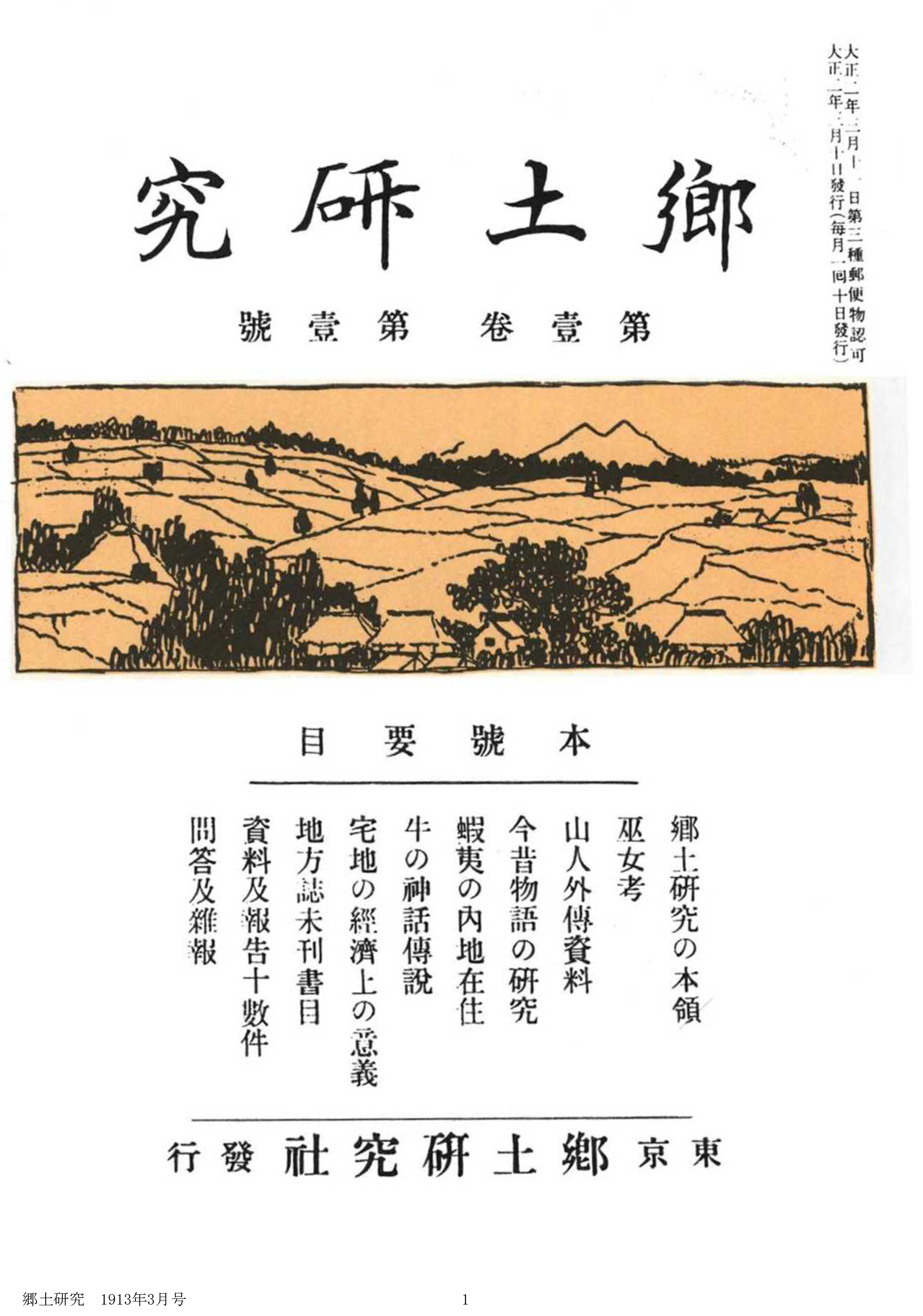

本誌は、明治43 年柳田国男を中心に創立された郷土会( 郷土研究会) の機関誌として大正2年3月号に郷土研究社から

創刊され、昭和9年4月号で終刊となる。 論考には、柳田国男、折口信夫、南方熊楠、金田一京介などが執筆し、民俗学発展には欠かせない存在の雑誌であると同時に研究者必備の資料である。

《創刊号の奥付より》

・郷土研究は、日本民族生活の凡ての方面の現象を根本的に研究して日本の郷土に発生したる民族文化の源流と要素と発展とを文献科学的に説明しこれによりて日本文献学に貢献する所あらんことを期す

・本誌は毎号原著の外に日本郷土研究の凡ての方面に渉りて重要なる資料報告随筆書志等を掲げ、且つ問答欄を設けて読者相互の意見の交換を計らんことを期す

・本紙の目的及び事業の賛助者たる愛読者の為に全誌面を開放し、各種の研究論文随感随筆、特に資料および報告の寄稿を歓迎し同趣味者共同研究の機関足らんことを期す

創刊され、昭和9年4月号で終刊となる。 論考には、柳田国男、折口信夫、南方熊楠、金田一京介などが執筆し、民俗学発展には欠かせない存在の雑誌であると同時に研究者必備の資料である。

《創刊号の奥付より》

・郷土研究は、日本民族生活の凡ての方面の現象を根本的に研究して日本の郷土に発生したる民族文化の源流と要素と発展とを文献科学的に説明しこれによりて日本文献学に貢献する所あらんことを期す

・本誌は毎号原著の外に日本郷土研究の凡ての方面に渉りて重要なる資料報告随筆書志等を掲げ、且つ問答欄を設けて読者相互の意見の交換を計らんことを期す

・本紙の目的及び事業の賛助者たる愛読者の為に全誌面を開放し、各種の研究論文随感随筆、特に資料および報告の寄稿を歓迎し同趣味者共同研究の機関足らんことを期す

刊行年代

昭和(戦前)

推薦(敬称略)

大石泰夫 日本民俗学会会長 國學院大學文学部教授

民俗研究には、まずは豊富な民俗資料が必要である。『郷土研究』『旅と伝説』『民間伝承』『民俗台湾』4種の雑誌に寄せられた論文は、大正期から戦後、高度成長期までの民俗資料の宝庫である。

また、方法論とは言えないまでも、フィールドで立ち上がる様々な筆者の「民俗学的認識」に基づいた視点が、これらの雑誌に掲載された論考には息づいている。これらの雑誌の掲載論文は、現在の論文とは異なった学問的関心を喚起させる。

まさに「温故知新」の宝庫ともいえるのである。こうしたものが、電子書籍となってまとめて私たちの手元に帰ってくる。

すべての民俗研究を志す人に、これらをまとめて薦めたい。

民俗研究には、まずは豊富な民俗資料が必要である。『郷土研究』『旅と伝説』『民間伝承』『民俗台湾』4種の雑誌に寄せられた論文は、大正期から戦後、高度成長期までの民俗資料の宝庫である。

また、方法論とは言えないまでも、フィールドで立ち上がる様々な筆者の「民俗学的認識」に基づいた視点が、これらの雑誌に掲載された論考には息づいている。これらの雑誌の掲載論文は、現在の論文とは異なった学問的関心を喚起させる。

まさに「温故知新」の宝庫ともいえるのである。こうしたものが、電子書籍となってまとめて私たちの手元に帰ってくる。

すべての民俗研究を志す人に、これらをまとめて薦めたい。

解説(敬称略)

島村恭則 関西学院大学社会学部教授

《解説文一部抜粋》

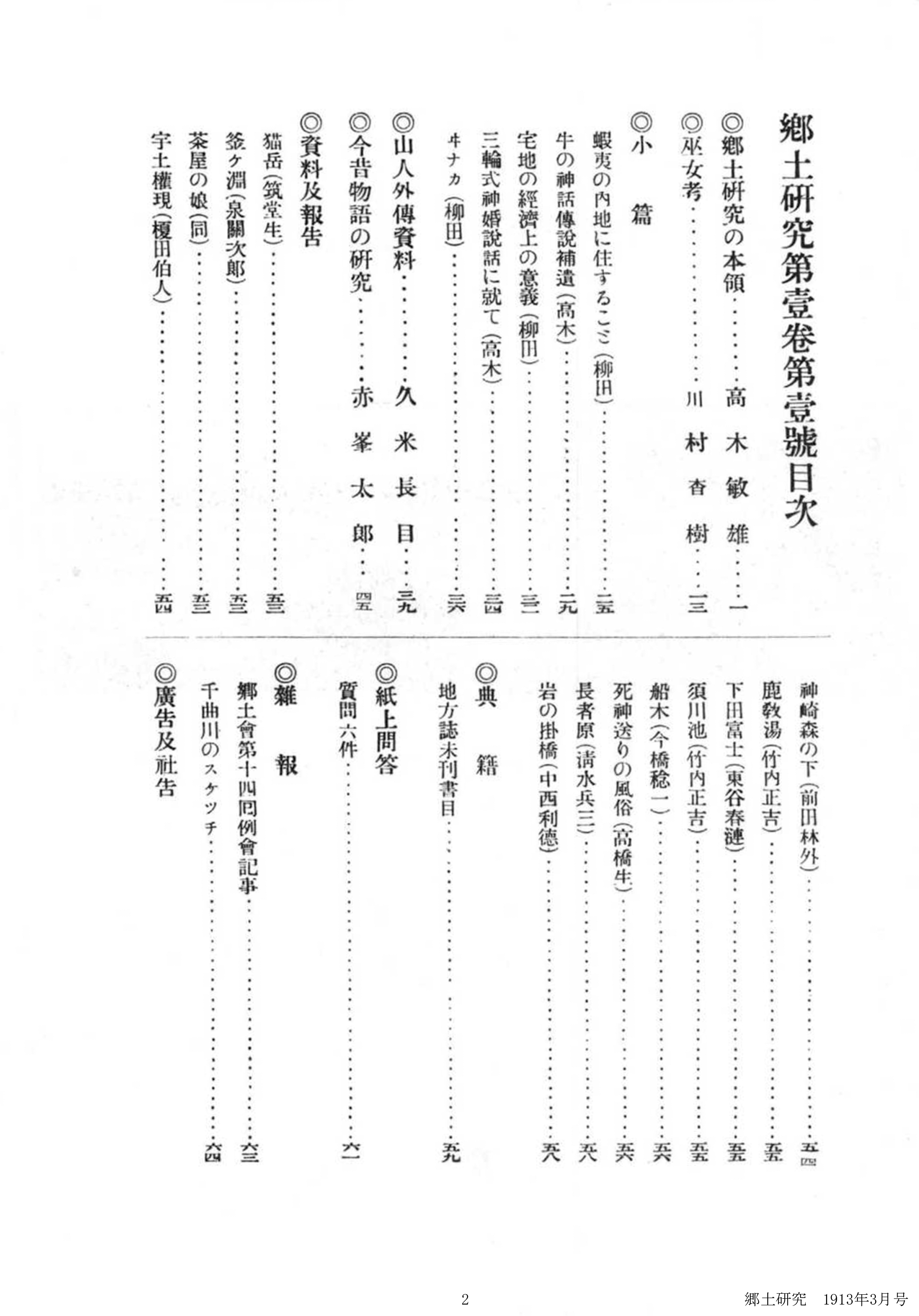

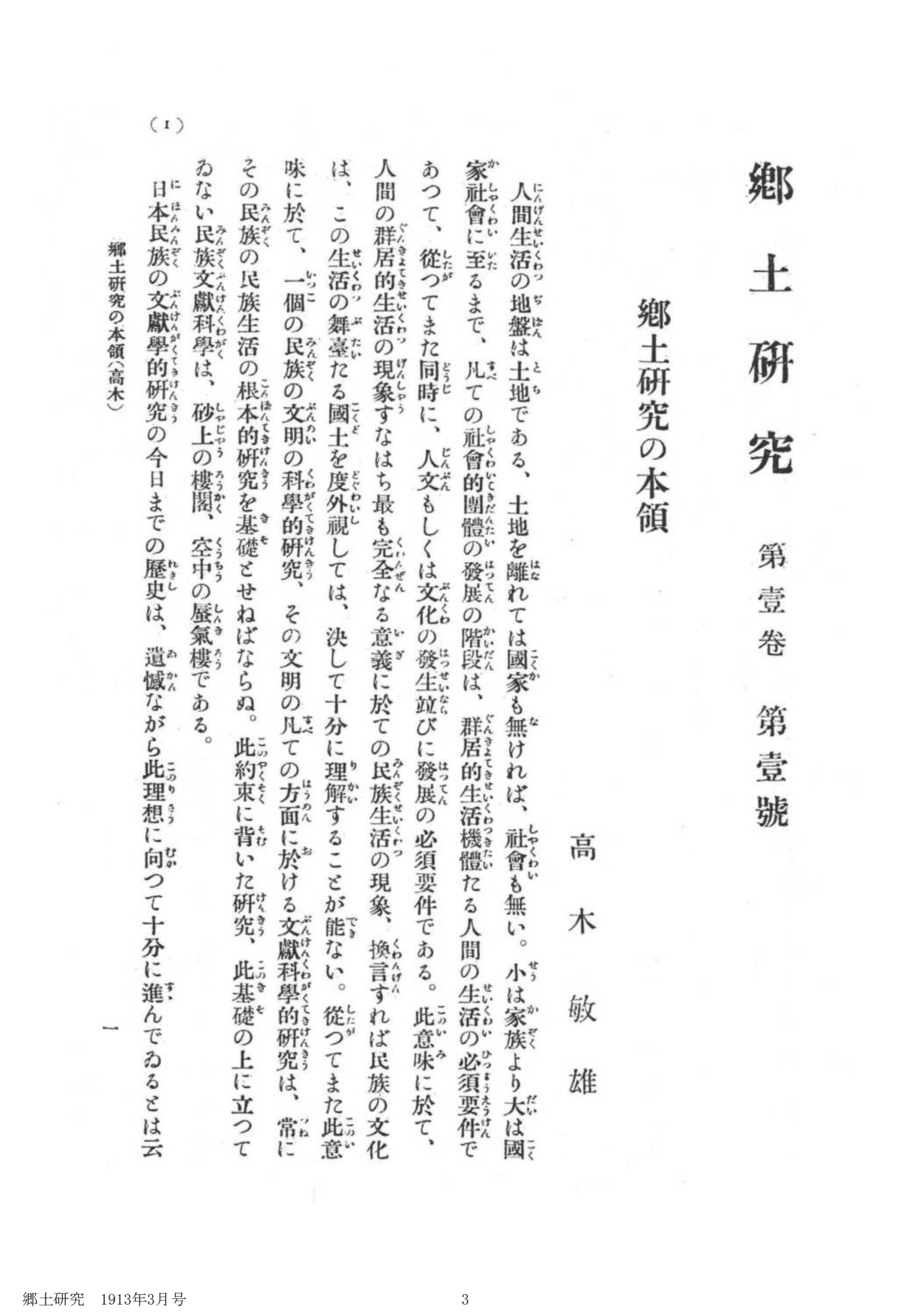

毎号の『郷土研究』には、巻頭に柳田國男、折口信夫、南方熊楠、中山太郎といった著名な(もしくはのちに著名となる)民俗学者の大論文が掲載され、次に現代の学術誌でいうところの研究ノート、すなわち問題提起や萌芽段階の研究を掲載するコーナーが設けられていた。そして「資料及報告」と「紙上問答」、さらに雑報や批評、広告がそれに続くという構成だった。

柳田は、一部、ペンネームも用いながら精力的に論文を寄稿している。女性の霊力、巫者性の問題を解明しようとした「巫女考」、漂泊の在俗宗教者と差別の問題を扱った「毛坊主考」、のちに『神樹篇』に収められる一連の神木論など、初期柳田民俗学の代表的研究が次々と掲載されたのだ。また、折口信夫は、郷里大坂の都市民俗を扱った「三郷巷談」を本誌に投稿することで民俗学デヒュ―を果たし、その後、「依り代」を論じた「髯籠の話」も掲載されている。

こうした巨頭たちの論考は、いずれも彼らの全集で読むことができる。あるいは、一部は文庫本化されていて手軽に入手できる。一方、『郷土研究』そのものにあたらないと読むことができないのが、ビッグネーム以外の著者の小篇や雑報・批評・広告とともに、「資料及報告」と「紙上問答」である。

《解説文一部抜粋》

毎号の『郷土研究』には、巻頭に柳田國男、折口信夫、南方熊楠、中山太郎といった著名な(もしくはのちに著名となる)民俗学者の大論文が掲載され、次に現代の学術誌でいうところの研究ノート、すなわち問題提起や萌芽段階の研究を掲載するコーナーが設けられていた。そして「資料及報告」と「紙上問答」、さらに雑報や批評、広告がそれに続くという構成だった。

柳田は、一部、ペンネームも用いながら精力的に論文を寄稿している。女性の霊力、巫者性の問題を解明しようとした「巫女考」、漂泊の在俗宗教者と差別の問題を扱った「毛坊主考」、のちに『神樹篇』に収められる一連の神木論など、初期柳田民俗学の代表的研究が次々と掲載されたのだ。また、折口信夫は、郷里大坂の都市民俗を扱った「三郷巷談」を本誌に投稿することで民俗学デヒュ―を果たし、その後、「依り代」を論じた「髯籠の話」も掲載されている。

こうした巨頭たちの論考は、いずれも彼らの全集で読むことができる。あるいは、一部は文庫本化されていて手軽に入手できる。一方、『郷土研究』そのものにあたらないと読むことができないのが、ビッグネーム以外の著者の小篇や雑報・批評・広告とともに、「資料及報告」と「紙上問答」である。

おすすめ

民俗学、文化人類学、観光学、言語学、社会学、芸能、宗教、神道の研究者、公共図書館・大学図書館など