1948年、戦後グラフ誌創刊ラッシュ時に、日本を代表する大手新聞社である毎日新聞社が創刊し、中心的存在となった総合写真報道誌。

価格・ISBN等

書籍詳細

昭和23年(1948年)、日本が民主国家として再生する道を歩み出したば かりの時期に、「新しい時代感覚」を掲げて創刊された。

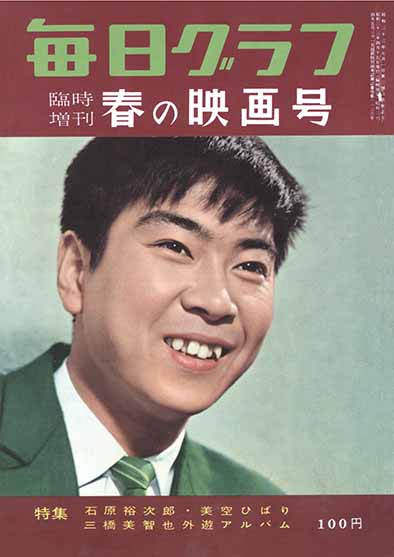

いまだ占領下だったとはいえ、毎日新聞のような全国紙がジャーナリズムの王者だった理由の一つは、政治・経済の「硬派」から世相・風俗まで、さらに映画・演劇・音楽・スポーツなどエンターテインメントの世界まで、新聞社ならではの広範な取材網にあった。

二つ目の理由は、高級感が『毎日グラフ』の売りであったことだ。 大衆メディアとしては新聞とラジオが主役のなか、速報性では劣るグラフ誌は、ニュースや社会現象を視覚情報として、具体性をもって見る人に届けた。

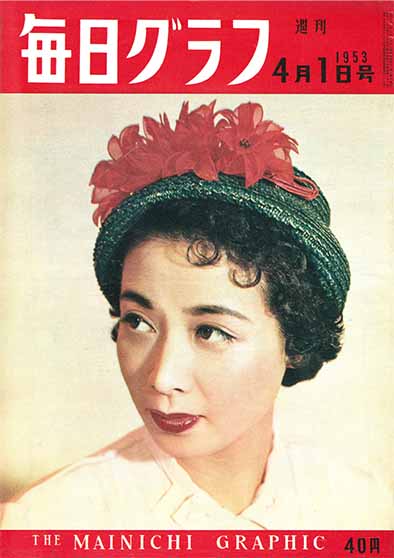

1950年4月から旬刊、53年4月からは週刊になるなど軌道に乗る。写真を見るだけで、流行がどのように地方に伝播していったのか、読者は自分の目で見たように理解でできる。

時代が下がると、人びとが次第に豊かさを享受していく社会の断面を切り取っていく。

三つ目の理由は、その斬新なレイアウトとペーソス溢れる文章である。

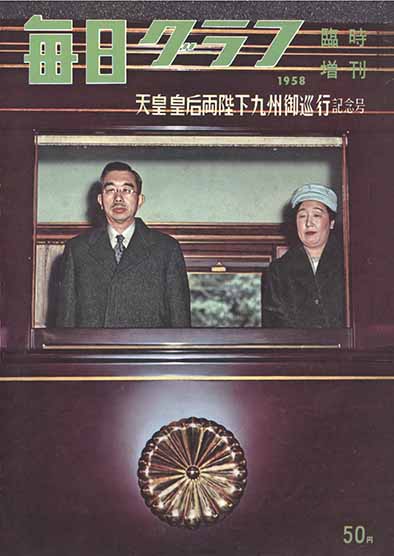

そして四つ目の理由は、臨時増刊号や特集号などを多数発行したことである。 臨時増刊「皇太子御婚約特別号」は、解禁時間と同時に店頭で発売できるように事前に印刷され、店着していた。表紙は、正田邸の庭先でドレスを着てポーズをとる美智子さんの鮮やかなカラー写真。新聞もテレビも白黒の時代。美智子さんの生の姿をここまで大量に伝えたメディアは『毎日グラフ』をおいてない。 東京五輪でも170ページの臨時増刊号を発行し、閉会式までの国民的熱狂を余すことなく伝えた。

いまだ占領下だったとはいえ、毎日新聞のような全国紙がジャーナリズムの王者だった理由の一つは、政治・経済の「硬派」から世相・風俗まで、さらに映画・演劇・音楽・スポーツなどエンターテインメントの世界まで、新聞社ならではの広範な取材網にあった。

二つ目の理由は、高級感が『毎日グラフ』の売りであったことだ。 大衆メディアとしては新聞とラジオが主役のなか、速報性では劣るグラフ誌は、ニュースや社会現象を視覚情報として、具体性をもって見る人に届けた。

1950年4月から旬刊、53年4月からは週刊になるなど軌道に乗る。写真を見るだけで、流行がどのように地方に伝播していったのか、読者は自分の目で見たように理解でできる。

時代が下がると、人びとが次第に豊かさを享受していく社会の断面を切り取っていく。

三つ目の理由は、その斬新なレイアウトとペーソス溢れる文章である。

そして四つ目の理由は、臨時増刊号や特集号などを多数発行したことである。 臨時増刊「皇太子御婚約特別号」は、解禁時間と同時に店頭で発売できるように事前に印刷され、店着していた。表紙は、正田邸の庭先でドレスを着てポーズをとる美智子さんの鮮やかなカラー写真。新聞もテレビも白黒の時代。美智子さんの生の姿をここまで大量に伝えたメディアは『毎日グラフ』をおいてない。 東京五輪でも170ページの臨時増刊号を発行し、閉会式までの国民的熱狂を余すことなく伝えた。

刊行年代

昭和(戦後)

推薦(敬称略)

江川紹子 神奈川大学国際日本学部特任教授 ジャーナリスト

難波功士 関西学院大学社会学部教授

石田あゆう 桃山学院大学社会学部教授

Martyn David Smith Lecturer in Japanese Studies, School of East Asian Studies, The University of Sheffield.

推薦文のPDFはこちら

難波功士 関西学院大学社会学部教授

石田あゆう 桃山学院大学社会学部教授

Martyn David Smith Lecturer in Japanese Studies, School of East Asian Studies, The University of Sheffield.

推薦文のPDFはこちら

解説(敬称略)

新聞社だからこそできた「写真ジャーナリズム実践」の成果

奥 武則 法政大学 名誉教授 毎日新聞客員編集委員(敬称略)

『毎日グラフ』が創刊されたのは、一九四八年(昭和二三)七月である。

六月二一日の毎日新聞に創刊の社告が出ている。

当時の毎日新聞は裏表二ページだけである。夕刊はまだ復活していない。社告は、戦時中に廃刊した二つの写真雑誌にふれた後、「この両誌の伝統を新しい時代感覚で生かしはつらつたる『毎日グラフ』を創刊することになりました。ご愛読を得たいと思います」とうたっている。

写真雑誌は、いうまでもなくジャーナリズムの一分野である。ジャーナリズムの大きな役割は、世界と日本の現在をさまざまな角度から切り取り、人々に伝えることにある。そこで写真という媒体が果たす役割は大きい(・・・ 一部抜粋 ・・・) 豊かさ、復興という「希望」を共有するツールであったメディアの存在 森暢平成城大学文芸学部教授元毎日新聞記者 『毎日グラフ』の創刊は一九四八(昭和二三)年七月一日であった。初代編集長の柄沢広之は、創刊当時を振り返って、「飛ぶように売れて、編集用として机上においたものまでなくなる始末だった。紙がないので売れるだけ刷るというわけにはいかなかった」(『毎日新聞百年史』一九七二年)と語っている。

用紙不足の当時、新聞は表裏の二面建てで発行されていた。それに対し、『毎日グラフ』は月二回発行の二四ページ。グラビア印刷で写真は鮮明であり、表紙だけでなく、本文もページによっては二色印刷が可能であった。見出しや小説の挿絵などに効果的に赤色を使い、紙質も新聞よりも厚くツヤがある。高級感が『毎日グラフ』の売りであった。

大衆メディアとしては新聞とラジオが主役のなか、グラフ誌は速報性では劣る。しかし、写真という媒体は、ニュースや社会現象を視覚情報として、具体性をもって見る人に届けることができた。

たとえば、創刊号にある「帰郷ソ連領から続々と」という記事は(・・・ 一部抜粋 ・・・)

奥 武則 法政大学 名誉教授 毎日新聞客員編集委員(敬称略)

『毎日グラフ』が創刊されたのは、一九四八年(昭和二三)七月である。

六月二一日の毎日新聞に創刊の社告が出ている。

当時の毎日新聞は裏表二ページだけである。夕刊はまだ復活していない。社告は、戦時中に廃刊した二つの写真雑誌にふれた後、「この両誌の伝統を新しい時代感覚で生かしはつらつたる『毎日グラフ』を創刊することになりました。ご愛読を得たいと思います」とうたっている。

写真雑誌は、いうまでもなくジャーナリズムの一分野である。ジャーナリズムの大きな役割は、世界と日本の現在をさまざまな角度から切り取り、人々に伝えることにある。そこで写真という媒体が果たす役割は大きい(・・・ 一部抜粋 ・・・) 豊かさ、復興という「希望」を共有するツールであったメディアの存在 森暢平成城大学文芸学部教授元毎日新聞記者 『毎日グラフ』の創刊は一九四八(昭和二三)年七月一日であった。初代編集長の柄沢広之は、創刊当時を振り返って、「飛ぶように売れて、編集用として机上においたものまでなくなる始末だった。紙がないので売れるだけ刷るというわけにはいかなかった」(『毎日新聞百年史』一九七二年)と語っている。

用紙不足の当時、新聞は表裏の二面建てで発行されていた。それに対し、『毎日グラフ』は月二回発行の二四ページ。グラビア印刷で写真は鮮明であり、表紙だけでなく、本文もページによっては二色印刷が可能であった。見出しや小説の挿絵などに効果的に赤色を使い、紙質も新聞よりも厚くツヤがある。高級感が『毎日グラフ』の売りであった。

大衆メディアとしては新聞とラジオが主役のなか、グラフ誌は速報性では劣る。しかし、写真という媒体は、ニュースや社会現象を視覚情報として、具体性をもって見る人に届けることができた。

たとえば、創刊号にある「帰郷ソ連領から続々と」という記事は(・・・ 一部抜粋 ・・・)

おすすめ

近現代史、国際関係、政治(国内政党・外交・皇室)、経済、商業、産業、都市農村研究、建築・デザイン史、地域研究、日本文化研究、伝統工芸・伝統芸能・芸術研究者、観光、メディア史、民俗学研究者、軍事史、平和研究、言語学(中国語・英語)、異文化交流、大衆文化、社会(労働・福祉・暮らし)研究者、、デザイン史、ファッション史、流行史、大学図書館、公共図書館、専門学校

関連書籍

キーワード

- 毎日

- グラフ

- 政治・経済

- 観光

- 芸術

- 建築